La desnudez femenina en la literatura

Alejandro Carreño T.

Contenido de la edición 27.07.2025

La RAE nos dice que "desnudez" es la "cualidad de desnudo". Y la octava definición de "desnudo" aplicada a las artes escultóricas y pictóricas, señala que es un "género que representa la figura humana desnuda". Sería mejor decir "aplicada" a las artes visuales. No sé, en todo caso, si es la mejor definición del concepto para los propósitos de este ensayo. En realidad, ninguna de las definiciones de la RAE supera la autodefinición que la desnudez hace de sí misma en Theros, el asombroso relato de Benito Pérez Galdós, en que el narrador es sorprendido por la aparición de la dama desnuda: "Yo soy la plenitud de la vida, la cúspide del año natural; soy la ley de madurez que preside al cumplimiento de todas las cosas, la realización de cuantos conatos bullen en el seno infinito de la Naturaleza" (Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes). Es el origen de la vida y la muerte: "Antes de mí, todo es germen, esfuerzo, crecimiento, aspiración; después de mí, todo decae y muere". Pero la vida fluye y se multiplica a través de ella: "Mis días son fecundos y la vida se duplica en ellos, porque avivo las pasiones de los hombres, y exaltando su entusiasmo, les llevo a las acciones más osadas. Acúsanme de incitar a las revoluciones y de seducir a las muchedumbres, agitando en mis manos ardientes la bandera roja de la emancipación". Es, como ella lo dice, "la sazón universal". Volveremos sobre Theros.

La literatura, en sus diversas expresiones estéticas, ha representado la figura humana desnuda, en todos los tiempos, en todas las culturas. Por eso, del mismo modo que los museos se hallan repletos de imágenes de cuerpos desnudos, las bibliotecas están atiborradas de libros y documentos que describen la desnudez del cuerpo humano, sobre todo de la mujer, objeto de este ensayo. A ambas manifestaciones artísticas, visuales y literarias, las une el hecho de ser la desnudez un tema polémico, censurado, perseguido y condenado socialmente, con mayor o menor vehemencia según los patrones socioculturales de cada momento histórico. La desnudez trae, desde sus orígenes, en el Olimpo y en el Paraíso (para quedarnos solo con las raíces de nuestra cultura occidental), el peso del pecado, pero también de la pureza espiritual. En este sentido, "desnudez" es un término autoantónimo, puesto que expresa dos sentidos opuestos. Una palabra polisémica que recibe también los nombres de contrónimo y enantiosemántico. Toda desnudez, nos dice el Diccionario de Símbolos (Labor, Barcelona,1969), de Juan-Eduardo Cirlot, tiene "y tendrá siempre un sentido ambivalente, una emoción equívoca". Es cierto que el texto de Cirlot alude al simbolismo cristiano de "desnudez" en la Edad Media, que distingue en nuditas virtualis (pureza e inocencia) y nuditas criminalis (lujuria o vanidad, exhibición), pero este ser ontológico autoantónimo del concepto, le es inherente en cualquier época, en cualquier cultura, como lo ilustra la poesía de Safo de Lesbos o Safo de Mitilene (650/610 a. C. - 580 a. C.):

"DONCELLA: ¡Ay, lascivo! ¿Por qué metes tus manos entre mis senos? / DAFNIS: Voy a enseñarte cómo crecen tus pechos que apenas nacen. / DONCELLA: ¡Estremeces mi cuerpo todo, no sigas, quita tus manos! / DAFNIS: ¡Confía en mí, doncella! No te sacudas ni tengas miedo. / DONCELLA: ¡Me acuestas en el surco, rasgas mis prendas jamás tocadas! / DAFNIS: ¡Mira, por fin disfruto bajo tus ropas el tierno monte! / DONCELLA: ¡Ay, ay, has desgarrado mi frágil tela! ¿por qué lo hiciste? / DAFNIS: A mi diosa Afrodita hoy le regalo tu frágil himen. / DONCELLA: ¡Aguarda, miserable! ¡Alguien se acerca! ¡Ya escucho un ruido! / DAFNIS: Sí, todos los cipreses hoy se susurran tus nuevas nupcias. / DONCELLA: A mi estrecho vestido jirón lo has hecho. ¡Estoy desnuda!" (Fragmento XXVII - "Intimidades", en Poesía erótica: Safo, Teócrito y Catulo, Colección Bilingüe de Autores Grecolatinos, Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, 2020). El himen de la doncella, resguardo por el pudor y el recato, sucumbe ante los encantos y las promesas de Dafnis, que rasga sus vestidos y su virginidad: "¡Ay, ay, has desgarrado mi frágil tela! ¿por qué lo hiciste?". La doncella, tendida en el surco, contempla su desnudez plena y ahora maculada.

Como señala Cirlot, si por un lado la desnudez nos lleva "hacia la comprensión e identificación de la belleza moral y espiritual, de otro lado no puede casi perder su lastre demasiado humano de atracción irracional arraigada en los fundos insensibles a lo intelectual". Tal vez porque sea este "lastre demasiado humano" el que subyace en la conciencia de los hombres, lo que hace de la "desnudez" su carga pecaminosa, censurada más allá de la propia consideración artístico-cultural y hasta de la propia consideración moral. Buen ejemplo de lo que significa una cesura despiadada e irracional, lo representa la Venus de Willendorf (27 500 y 25 000 a. C.), perteneciente al periodo paleolítico. Casi nada. Tiene senos prominentes, caderas grandes y estómago redondeado. Figura propia de la mujer embarazada. La indefensa figura de 11 centímetros de alto, 6 de ancho y 4,5 de grueso, con 15 centímetros de circunferencia, se encuentra en el Museo de Historia Natural de Viena, y ha sido censurada por la plataforma Facebook, entre otras. La polémica que generó esta censura puede leerse en la edición de elDiario.es, del 28 de febrero de 2018.

Estatua de la Venus de Willendorf. Fuente: Mundo Arte

Pero, a veces, la censura adquiere el tono de la cortesía, de la admiración, de la perplejidad, pues la desnudez sorprende y deslumbra: "Causábanme estupefacción indecible su persona y su traje, del cual no podía apartar los asombrados ojos [...[ No debía sostenerse que el traje de la dama fuese extravagante, sino que no tenía traje alguno [...] Nada de cuanto modelaron griegos, ni de cuanto cincelaron florentinos, puede superar a la incomparable estructura de su cuerpo [...] Más perfecta belleza no vi jamás", nos cuenta, perplejo, el narrador de Theros, y que gentilmente le pide que se vista: "Señora, tenga usted la bondad de vestirse... Ese traje, mejor dicho, esa desnudez no es lo más a propósito para viajar en pleno día dentro de un coche del ferrocarril". La historia de Galdós, estructurada en nueve capítulos, combina el estilo decimonónico narrativo con un surrealismo impregnado de hechicería medieval que sorprende al lector, pues nos recuerda la philocaptio, la actividad propia de las hechiceras que, por medio de mágicos procedimientos, provocaban el amor o la pasión: "Nos bañamos juntos, disfrutando del halago de las olas, asidos de las manos, mirándonos el uno al otro, cuando de repente desapareció no sé cómo ni por dónde, dejándome lelo, lleno de desesperación. Busquela por todos lados, dentro y fuera del agua. No estaba en ninguna parte. Me eché a llorar y sentí frío, un frío que penetraba hasta mis huesos. ¡Triste, tristísimo día, horrible fecha! La recuerdo bien. / Era el 22 de Setiembre".

La escritora argentina, de trágico fin, Alejandra Pizarnik, necesitaba de toda "su inocencia", de toda "su maldad" para sobrellevar "su desnudez ardiente". Pareciera ser que este destino originario del pecado bíblico, hecho de inocencia y maldad, es el sino irremediable de la desnudez. La inocencia es "candor", es "pureza". Todo lo opuesto de "maldad". Y la desnudez femenina es portadora de más de un sentido, pero cualquiera sea este sentido, siempre debe estar asociado a la imaginación que la palabra poética construye, no como el mármol del escultor o la tela del pintor, que están para la contemplación, sino para que nosotros la soñemos desde nuestra propia intimidad, como lo hace Mario Benedetti en su poema Si Dios fuera mujer: "¿Y si Dios fuera mujer? / pregunta juan sin inmutarse". Una pregunta que anticipa la irreverencia: "ay dios mío / si hasta siempre y desde siempre / fueras una mujer / que lindo escándalo serías / que venturosa espléndida imposible / prodigiosa blasfemia". Porque "tal vez nos acercáramos a su divina desnudez / para besar sus pies no de bronce / su pubis no de piedra / sus pechos no de mármol / sus labios no de yeso". Tampoco se "instalaría lejana en el reino de los cielos / sino que nos aguardaría en el zaguán del infierno / con sus brazos no cerrados / su rosa no de plástico / y su amor no de ángeles" (en Inventario Tres, Seix Barral, 2004).

William Blake, el poeta y pintor británico que vivió entre los siglos XVIII y XIX, ya lo había anticipado: "La desnudez de la mujer es la obra de Dios", sin la irreverencia de la "divina desnudez" de Benedetti. Seguramente Blake pensaba en el Cantar de los Cantares cuando declaró que la desnudez de la mujer era obra de Dios. Primero en el Capítulo XII / 4, que se llama, precisamente "Belleza del cuerpo amado", en el que Él describe el cuerpo de Ella, su amada: "¡Qué hermosa eres, amada mía / qué hermosa eres! [...] Tus labios escarlatas [...] Tus pechos, dos crías mellizas de gacelas [...] Toda hermosa, amada mía / no hay defecto en ti". Y luego, en el Capítulo XVIII 7, "Epitalamio", la composición poética del género lírico para celebrar una boda, la desnudez del cuerpo femenino se nos presenta en todo su esplendor divino, como diría Blake: "¡Qué bellos son tus pies [...] Las curvas de tus caderas es un collar / obra artesana de orfebre; / tu ombligo, una ánfora redonda [...] tu vientre, un montoncito de trigo, recinto de rosas; / tus pechos, dos crías / mellizas de gacela; / cuello como torres de marfil; tus ojos, piscina de Jesbón, [...] Asemeja tu talle a una palmera / y tus pechos a los racimos. / Yo pensé: treparé a la palmera / a recoger tus dátiles". Es la desnudez desposeída de la maldad que solemos encontrar en la descripción del desnudo femenino literario. La desnudez que simboliza el amor en su sentido más humano: cariño y pasión.

La minuciosa descripción de la desnudez femenina que Él hace de Ella, y vale la pena recordarlo, hizo que Cantar de los Cantares tuviese que ser ardorosamente defendido en la famosa Asamblea de Yamnia (entre los años 90 y 100 de nuestra era). Y, como el texto se prestaba para usos profanos, debió ser interpretado alegóricamente para formar parte del Libro Sagrado. De la tradición judía pasó a la tradición cristiana. Interpretación alegórica que acerca el cuerpo desnudo a la creación divina. Una desnudez semejante a la de Blake, como creación divina, la encontramos en el poema "Adoración", del poeta chileno Manuel Magallanes Moure, el amor platónico de Gabriela Mistral, declarado en decenas de cartas al poeta de Facetas (1902), Florilegios (1921) y otros poemarios: "Tus manos presurosas se afanaron y luego, / como un montón de sombra, cayó el traje a tus pies, / y confiadamente, con divino sosiego / surgió ante mí tu virgen y suave desnudez [...]. Con el alma en los ojos te contemplé extasiado. / Fui a pronunciar tu nombre y me quedé sin voz.... / Y por mi ser entero pasó un temblor sagrado, / como si en ti, desnuda, se me mostrara Dios". La suave desnudez con que se nos aparece el cuerpo de la mujer, no solo podemos imaginarla, que es la función de la poesía, sino, además, contemplarla como lo haríamos ante una escultura o una pintura.

En este caminar por la desnudez del cuerpo femenino, motivo insoslayable de artistas y poetas, llegamos al Modernismo brasileño, a un poeta de la llamada Generación de 1922: Manuel Bandeira. Su poema "Nú", publicado por primera vez en el diario Estrela da Tarde en 1963, fácilmente hallable en diversos sitios de internet, es un canto humano a la belleza desnuda de la mujer que se inicia con el proceso imaginativo, no contemplativo, del cuerpo oculto por las ropas: "Quando estás vestida, / Ninguém imagina / Os mundos que escondes / Sob as tuas roupas". Las ropas simbolizan lo opuesto a la desnudez. Son ("vestes" / ropas) la "conseqüência da expressão do pudor da espécie humana", nos dice Herder Lexicon en su Dicionário dos Símbolos, Círculo do libro, São Paulo, 1990. Pero la desnudez se relaciona simbólicamente, en una de sus varias interpretaciones citadas en el diccionario de Lexicon, también con la tentación y la voluptuosidad: "é um símbolo da tentação e da volúpia". Y en el poema "Nú", ambas categorías recorren el cuerpo de la mujer en una descripción que se parece a la propia desnudez de la noche: "Mas a noite é nua [...] / Brilham teus joelhos, / Brilha o teu umbigo, / Brilha toda a tua / Lira abdominal". La desnudez de la mujer, sus tobillos, el ombligo, toda ella, se confunde con la desnudez de la noche.

Y el hablante de "Nú" se desliza suavemente por el cuerpo desnudo de la mujer: "Teus seios exíguos / - Como na rijeza / Do tronco robusto / Dois frutos pequenos- / Brilham.) Ah, teus seios! / Teus duros mamilos! / Teu dorso! Teus flancos! / Ah, tuas espáduas!, hasta perderse en la cosmogonía de la desnudez que emana de los ojos también desnudos, que se extienden parsimoniosamente en una mirada lejana y líquida: "Se nua, teus olhos / Ficam nus também: / Teu olhar, mais longe, / Mais lento, mais líquido". La sugerente desnudez de la mirada en la que el hablante de Manuel Bandeira se sumerge, flota y se zambulle: "Então, dentro deles, / Bóio, nado, salto, / Baixo num mergulho / Perpendicular", hasta perderse en las profundidades donde sonríe el alma desnuda, desnuda, desnuda: "Baixo até o mais fundo / De teu ser, lá onde / Me sorri tu'alma / Nua, nua, nua...". Nos hemos detenido en "Nú" porque en él, creemos, se encuentran varios de los motivos que comentamos en los textos que lo precedieron y que hemos ilustrado con la semántica y la simbología, desde el relato de Galdós y su Theros surrealista hasta Cantar de Cantares y los poemas de fuerte contenido erótico-sexual de Safo y Benedetti, y con "Adoración", donde con "presurosas manos" la mujer se despoja de sus ropas.

Pero en las distintas expresiones poéticas que hemos revisado, la desnudez femenina ha sido vista desde una sola mirada. Una sola voz ha penetrado en ella. "Khrysís", el poema-canción del belga Pierre Louÿs (1870-1925), se compone a partir del diálogo poético entre Khrysís y su esclava Dyalá. Un contrapunto que "escuchamos" de estas voces que se complementan armoniosamente. Un contrapunto descriptivo, minucioso y soberbio de la desnudez femenina, desprovisto de cualquier connotación religiosa: Pierre Louÿs, autor del famoso Las canciones de Bilitis, que se encuentra en varios sitios de internet, hizo de la literatura erótica, su estilo de vida literario. La primera voz es de la esclava Dyalá: "-Tus labios son dos tiernas flores que recogieron gotas de sangre de una corza. / -- Mis labios son los bordes de una herida abrazadora". Herida que provoca la lengua de Khrisís: "-Tu lengua es el sangriento estilete que produjo la herida de tu boca. / --Mi lengua está adornada con piedras preciosas. Aparece roja por contemplar mis labios". Luego la canción se detiene en los brazos, en los muslos, en los pechos: "-Tus pechos son dos escudos de plata cuyas puntas están tintas de sangre. /--Mis pechos son la luna y el reflejo de Selene en el agua".

Y el ombligo (onfalo), "imagen material del omphalós", de tantas connotaciones simbólicas como nos ilustra el citado diccionario de Cirlot, es el centro cósmico del cuerpo humano que Khrysís describe así: "una perla de inestimable valor sobre una copa invertida, y mi regazo es la media luna de Selene bajo la espesura". Y el poeta, maestro en la construcción de imágenes sensuales, va deslizando su imaginería metafórica hasta alcanzar el asilo del peregrino en su caminar hacia la muerte: "--Es como la flor roja llena de miel y de los más deliciosos perfumes. / Es como una hidra marina movediza, que se abre con la puerta del sol. / --Es la gruta húmeda, el albergue siempre anhelado, el asilo donde se refugia el peregrino de su constante caminar hacia la muerte". La canción ha terminado y la noche, nos dice el poeta, sorprende a las dos mujeres, e ilumina su cuarto con una "azulada claridad". La canción a dos voces se ha detenido y Khrysís, "desnuda, se complacía en descubrir su cuerpo, en el que alternaban los reflejos de la sombra" ("Khrysís", tomado del libro de Bárbara Belloc, compiladora, El Desnudo, Editorial Sudamericana, 2001).

Como dice el escritor cubano Guillermo Cabrera Infante en su novela La Habana para un infante difunto (1979), "no hay dos miradas a una mujer desnuda iguales, no hay dos desnudeces exactas". El texto que hoy presentamos en CONTRATAPA, así lo comprueba. La desnudez femenina siempre pletórica y soberbia en su intimidad, en su pureza, pudor o picardía, es siempre otra y siempre lo será, porque el cuerpo denudo de la mujer, generoso en su belleza, lo es también en su capacidad de metamorfosearse en cada mirada suya y del otro.

Porque la desnudez femenina se contempla, en su sentido de admira, y se imagina.

ALEJANDRO CARREÑO T.

Profesor de Castellano, magíster en Comunicación y Semiótica,

doctor en Comunicación. Columnista y ensayista (Chile)

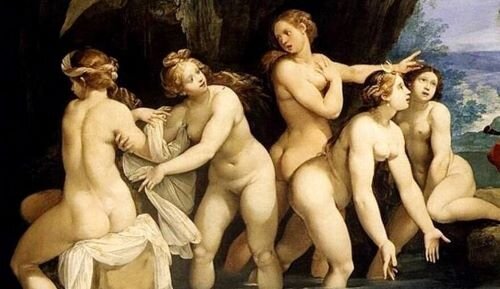

Imagen de portada: "Diana y Acteón", pintura de Giuseppe Cesari, Museo del Louvre (detalle)