La semiosis toponímica de algunos pueblos de Chile

Alejandro Carreño T.

Contenido de la edición 01.09.2025

El lenguaje es un universo insospechado de construcciones semiológicas con las cuales no solo nos comunicamos, sino que además codificamos y descodificamos signos válidos en un contexto cultural común a emisor y receptor. La cultura, como señala Eco, "puede ser enteramente estudiada bajo un punto de vista semiótico. La semiótica es una disciplina que puede y debe ocuparse de toda la cultura" (La estructura ausente, 1999). Puede que al lector le extrañe el uso de "semiología" y "semiótica" en las primeras líneas del ensayo, pero, en realidad, como señalan Claude y Robert Marty en La semiótica: 99 respuestas, Edicial S.A., Buenos Aires, 1992), "Oficialmente no existe diferencia, aunque el uso vincule más semiología con la tradición europea y semiótica con la tradición anglosajona. Sin embargo, el uso de semiótica tiende a generalizarse" (pregunta 2). Yo uso indistintamente ambos conceptos. En todo caso, cuando Saussure, en el Curso de Lingüística General define la semiología como "ciencia general de todos los sistemas de signos (o de símbolos), gracias a los cuales los hombres se comunican entre ellos", define la semiología como una ciencia social. Desde este punto de vista, la semiosis es la capacidad del signo de producir sentido en un contexto cultural. En otras palabras, la semiosis se produce cuando un objeto determinado asume un significado respecto de un sistema social y se convierte en signo.

Es lo que ocurre con la semiosis toponímica, cuyo nombre genera más de algún grado de confusión, sorpresa o escándalo para quienes no comparten el signo metonímico, aunque sean hablantes de la misma lengua. Como el pueblo Mortandad, enclavado en la comuna de Los Ángeles, región del Bío-Bío, en el Sur de Chile, cerca de la aldea El Rosal y de Graneros. El origen de su nombre se ignora, pero los lugareños suponen que hubo una epidemia que, efectivamente, dejó la mortandad. Pero hoy, dicen en el municipio, sus cerca de 590 habitantes gozan de muy buena salud. A lo mejor Mortandad fue una especie de purgatorio y quienes allí murieron, en gracia de Dios, necesitan aún purificarse para alcanzar la gloria. En todo caso, sí hay chilenos que viven en el Purgatorio.

El toponímico es sin ambigüedades, puesto que no es fácil vivir en el Purgatorio, una aldea rural en la comuna de Santa Juana, con doscientos habitantes atendidos por una escuela rural y una posta. Es una zona forestal plagada de zarzamoras, a nueve kilómetros de la Ruta de la Madera. El nombre le viene de lejos, debido a las dificultades que había para llegar a él. Se encuentra a un costado de la cordillera de Nahuelbuta y los santajuaninos, porque ese es su gentilicio, ven con resignación cómo la luz natural se les termina alrededor de las 17.00 horas.

En algunos casos, la semiosis toponímica se confunde con otra realidad cultural que nada tiene que ver con ella. Quitacalzón, el sugestivo, pero al mismo tiempo "preocupante" nombre de este pueblo, ubicado a 20 minutos de la hermosa ciudad de Valdivia, en el Sur de Chile, debe su nombre, al parecer, a los famosos "calzones rotos", típico pastelillo de la repostería nacional. Es que el nombre propio, como dice Roland Barthes, es el "príncipe de los significantes". Es un signo indicial, un índice, que mantiene con su objeto vínculos reales, al margen de cualquier convención (pregunta 76 del citado texto de los Marty). Se dice que en la Colonia una señora vendía estos pastelillos en la Plaza de Armas de Santiago. Un día, cuenta la leyenda, un fuerte viento le levantó los vestidos y dejó ver que su prenda íntima estaba rota, de donde el pueblo pasó a llamarla "la señora de los calzones rotos", nombre que derivo a sus pastelillos. Es decir, este signo toponímico, en singular, deriva de una realidad que nada tiene que ver con el pastelillo que le dio supuestamente el nombre, y que, a su vez, se relaciona con la "señora de los calzones rotos". Cuando se inventa un nombre, dice Barthes (pregunta 77), "se le crea siguiendo modelos fonéticos y gráficos presentes en la lengua. El Nombre adquiere así una legitimidad histórica, al mismo tiempo que se carga de sentido por el sesgo de esta cultura". Y Peirce, en la misma pregunta 77 que comentamos, señala que la generalidad del nombre "es la apertura, posibilidad de generar infinitas significaciones".

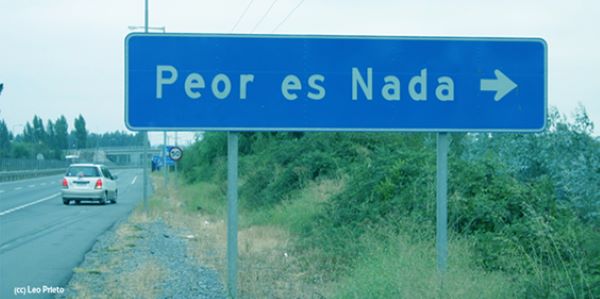

¿Habrá visto algo más el santiaguino de la Plaza de Armas colonial que los calzones rotos de la señora? Nunca lo sabremos, pero es posible que haya exclamado, si no vio algo más: "peor es nada". Después de todo, "algo es algo", esa expresión tan común, símbolo de conformidad o resignación, es un trazo cultural que estigmatiza nuestra idiosincrasia chilena. En algún sentido, estas "infinitas significaciones" peircianas cumplen la función metalingüística del modelo de Roman Jakobson, en cuanto el mensaje, como dice Eco en el texto citado, "tiene como objeto a otro mensaje". En los nombres propios de estos pueblos se encuentran otros mensajes que responden a una realidad comunicativa diferente, inmersos en un trasfondo cultural del que surgen y con el cual no tienen, necesariamente, una relación directa. Así ocurre con Quitacalzón o Peor es nada, cuyos nombres trascienden la pura, simple y objetiva denotación, que no es otra cosa que la relación de inmediatez entre el nombre y el objeto mentado por la palabra. La RAE señala que lo denotativo "significa objetivamente". El carácter denotativo del mensaje, en consecuencia, representa el primer orden de significación, como señala John Fiske en su Introducción al estudio de la comunicación (1984), que "describe la relación entre significante y significado dentro del signo, y del signo con su referente en la realidad exterior".

Pero, la semiosis metonímica de Peor es nada, ubicado en la comuna de Chimbarongo, en la Región de O'Higgins, es connotativa. La relación del nombre con el pueblo se cubre con la subjetividad del hablante que lo metaforiza y lo reviste del contenido cultural, dentro del contexto que le sirve de marco al nombre: la herencia de un rico hacendado del siglo XIX a sus hijos, de manera bastante desigual, dejándole a su única hija el terreno más pequeño. Sin embargo, cuenta la historia ya convertida en leyenda, que ella no se enojó; simplemente dijo, después de escuchar el testamento, peor es nada, que rápidamente fue adoptado por la gente, dando origen, de este modo, al pueblo que hicieron suyo. Es el segundo orden de significación donde funcionan los signos. Roland Barthes, citado por Fiske, señala que la connotación "se refiere a la interacción que ocurre cuando el signo encuentra los sentimientos o emociones del usuario y los valores de su cultura. Es decir, cuando los significados se mueven hacia lo subjetivo, o por lo menos lo intersubjetivo: cuando el interpretante se ve afectado tanto por el intérprete como por el objeto o el signo".

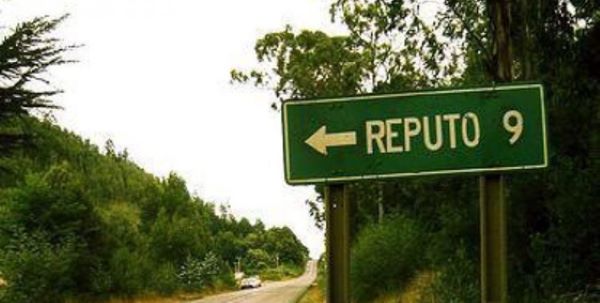

Todo hablante de español aprende desde niño el significado de la palabra "puto". Una expresión que sin duda funciona esencialmente en el primer orden de significación, puesto que su carácter denotativo no deja lugar a otras interpretaciones, aunque la RAE registra varios significados alejados de la realidad del usuario, como la segunda definición, por citar solo una: "antífrasis, para ponderar. Ha vuelto a ganar. ¡Qué puta suerte tiene!". No me imagino a ningún chileno usando la expresión en estos términos, ni tampoco, en conversaciones con amigos latinoamericanos, he escuchado jamás a ninguno usar la palabra con este significado. Pero sí, en su carácter denigratorio, y para ser justos con la RAE, es su primera acepción. "Puto" es, simplemente, un prostituto. "Reputo", entonces, amplía insospechada y peligrosamente, el sentido de "puto". Pero esto no parece importarles muchos a los habitantes de Reputo, orgullosos de su nombre de apabullante sonoridad y complejidad. En Lector in fábula (2000), Umberto Eco señala: "Normalmente (insisto en que "normalmente", una competencia enciclopédica se basa sobre datos culturales aceptados socialmente debido a la "constancia estadística)", para referirse al semema "león" y sus tres posibilidades de interpretación: selva, zoológico y circo. La palabra "puto" o semema, para usar la expresión econiana, ni siquiera requiere de "constancias estadísticas".

Tampoco "reputo" desde la potencia sígnica que toma con el prefijo "re" en sus dos dimensiones: como "repetición" y como "intensificación". Pero lejos de este primer orden de significación, de su carácter puramente denotativo, "reputo" se llena de subjetividad e historia, dando origen al nombre del pueblo: Reputo.

Ubicado en la comuna de Cañete, provincia de Arauco, Región del Bío Bío, el nombre tiene raíces mapuches. "Reputo no es una palabra mapuche, está claro, pero aquel lugar es tan importante para nuestra cultura, es tan significativo, que éste era el paso hacia el otro lado del Butamalal (del gran cerco) también conocida como cordillera de Nahuelbuta o de la costa", nos dice el poeta César Ancalaf Tragolaf en su blog Chedungun, del 10 de noviembre de 2005. Y agrega: "Era el único paso, por ese lugar se caminaba hacia el Puel mapu, por ello se le llamó Rüpütü (RÜPÜTÜ) SENDA, PASO, CAMINO. Mi propuesta es que construyamos identidad mediante la dignificación, demos a éste lugar el verdadero nombre, con su significado y la importancia histórica para nuestro pueblo". El nombre propio es un signo motivado, es un ícono; es decir, un signo "que tiene cualidades (o configuraciones de cualidades) en común con su objeto" (pregunta 76 del citado texto de los hermanos Marty). En otras palabras, la relación entre significante y significado no es arbitraria por la conexión icónica entre ellos.

No sé si Reputo ha conseguido superar su carácter enciclopédico como variante de "puto" y su semiosis denigratoria, como señala el diccionario de la RAE. Pero como nombre del pueblo, con sus raíces lingüísticas e históricas de profundo contenido cultural para la identidad de la comunidad mapuche, sin duda que es un desafío también cultural para enfrentar la siempre perturbadora imaginación semántica del chileno. Más aún, cuando el nombre propio "por su funcionamiento complejo" nos dicen los hermanos Marty, puede convertirse en nombre común y funcionar como un símbolo puro designado "no a un individuo en especial, sino a toda una clase de seres". Y "Reputo" ya no sería entonces ese nombre único con el que el poeta Ancalaf propone una identidad con dignidad para su pueblo, sino el nombre genérico, ampliado, para toda una clase de "putos". Y Ancalaf está consciente de la fuerza expresiva del nombre para los chilenos, o mejor aún, para los hablantes de español: "Perdón no soy yo aquello que dice la indicación, no presumo de nada. solo pretendo lograr lo siguiente", nos dice a propósito de una foto en que aparece señalando una señalética con el nombre del pueblo y que ustedes pueden ver en el link señalado de su blog.

Los seres humanos solemos tenerle afecto al lugar de donde somos. Un cariño especial que expresamos con grados diversos de efusividad, haciendo evidente la función emotiva del lenguaje del modelo lingüístico de Roman Jakobson en su clásico Lingüística y Poética. En este sentido, el carácter connotativo del mensaje irradia los sentimientos del hablante. Es cierto que el mensaje puede ser fingido, pero no niega estas particularidades emotivas del emisor, de amor o de odio. O de un sentimiento que oscila entre lo uno y lo otro. Pero, cuando se trata de un cariño verdadero, se espera que la función emotiva luzca esplendorosamente, que irradie la subjetividad que yace en el hablante respecto de su referente. Un cariño, por lo tanto, es difícil imaginárselo por el suelo, como en la expresión "cariño botado", porque la antífrasis confunde al lector-receptor por la evidente decodificación ambigua del mensaje. Hasta un "cariño puede ser malo", en cuanto el hablante siente que el amor no es correspondido, construyendo una estructura semántica común no solo de la novela azucarada y romanticona, sino también de la música popular como el bolero: "Hoy, después de nuestro adiós. / Hoy vuelvo a verte cariño / malo. / Y se ve por tu reír, / que aún no sabes cuánto he llorado" (bolero Cariño malo, interpretado por Palmenia Pizarro).

Pero la semiosis de "cariño botado", con toda su proyección de decodificación aberrante, encuentra su explicación semántico-cultural, en la tradición histórica, que muchas veces se confunde con la leyenda, de un episodio de la historia de Chile situado en pleno siglo XIX, cuando América Latina luchaba por zafarse del yugo monárquico español. La metáfora adquiere la connotación simbólica de la leyenda que la relaciona con la gente del pueblo Cariño Botado, de la comuna de San Esteban, en la Región de Valparaíso: los habitantes prepararon una comida para los soldados de José Gregorio Las Heras, columna del Ejército Libertador que regresaba de Argentina. Toda una fiesta con bebidas y cantoras. Pero el ejército de Las Heras no apareció. La realidad se confunde con las distintas interpretaciones de la no aparición, desde el temor por un posible envenenamiento de la tropa, una emboscada o la prisa que la columna tenía por avanzar y reunirse con San Martín y O'Higgins.

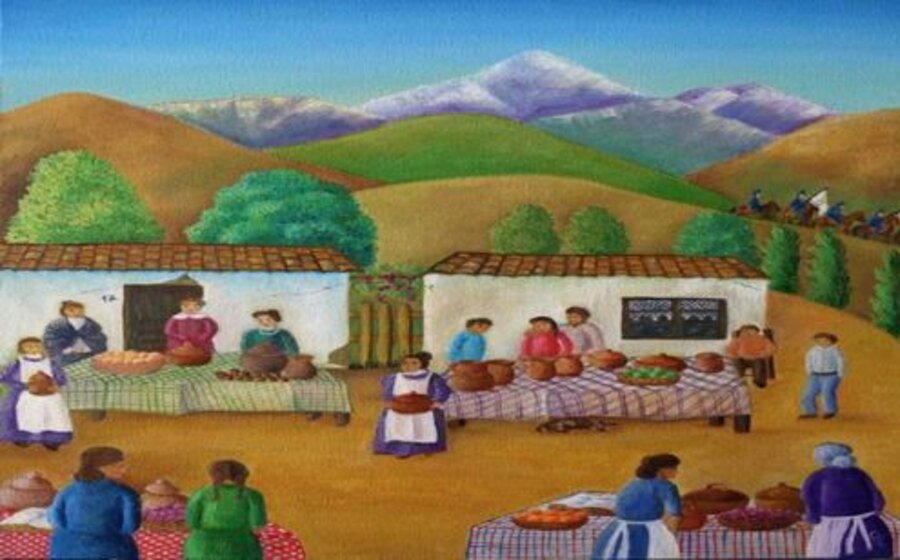

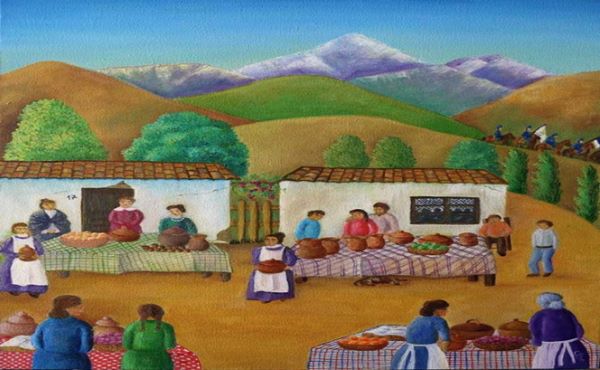

Cecilia Byrne, El desaire que originó a Cariño Botado, óleo sobre tela, 60 x 50 (2021)

Según la autora, con quien tuve el placer de una grata conversación el lunes 18 agosto, en la que me autorizó el uso de su tela para CONTRATAPA, su obra El desaire que originó a Cariño Botado "intenta recrear ese momento histórico en que las tropas del ejército Libertador vienen bajando la cordillera y los pobladores los esperan con sendos banquetes, ambientado en el paisaje del lugar donde se ve la majestuosa cordillera de los Andes, los cerros y el caserío con sus casas de adobe con tejas coloniales".

La mesa quedó servida y el cariño por los suelos. Desde ese día, leyenda e historia cruzaron sus relatos y sus fronteras y lo firmaron con una significación que denota y connota al mismo tiempo. Las huellas del desprecio el tiempo no pudo borrarlas (a pesar del acto de desagravio que militares chilenos y argentinos le brindaron al pueblo para el Bicentenario de la Independencia de Chile el año 2010), pues el pueblo registró el acontecimiento con el nombre que es toda una aberrante decodificación, y Cariño Botado es hoy, uno de los nombres propios más incomprensibles en su primera lectura, de la semiosis toponímica de los nombres raros de Chile.

Sí, el lenguaje, ese universo insospechado de construcciones semiológicas, encuentra su razón última de ser en una cultura común a hablante y receptor.

ALEJANDRO CARREÑO T.

Profesor de Castellano, magíster en Comunicación y Semiótica,

doctor en Comunicación. Columnista y ensayista (Chile)

Imagen de portada: El desaire que originó a Cariño Botado/Cecilia Byrne