Memorias de Altagracia: la responsabilidad del falsario

Alejandro Carreño T.

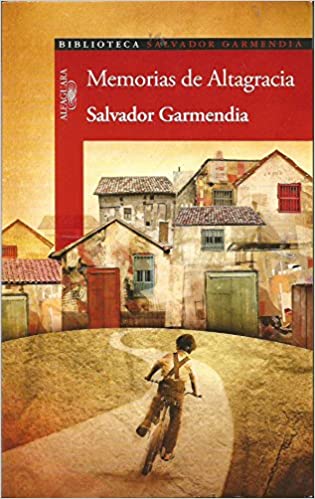

Por años Memorias de Altagracia (Barcelona, Barral Editores, 1974), la novela del venezolano Salvador Garmendia, vivió en mi memoria. Recuerdo su primera lectura allá por los setenta, cuando la literatura hispanoamericana ganaba estatus mayor y dejaba definitivamente de ser el patio trasero de Europa. Los latinoamericanos exportábamos literatura, y los nombres de Borges, Carpentier, Cortázar, Donoso, Fuentes, García Márquez, Vargas Llosa eran, como hoy, nombres obligados en todos los centros académicos.

En esta columna quiero trabajar un aspecto de la obra de Garmendia, que siempre me inquietó: la manera cómo se produce el acto de narrar. Me refiero al arte como procedimiento, específicamente el episodio relacionado con el andarín, que se encuentra entre las páginas 53 y 62 de la citada edición. En su ensayo "La aventura de narrar" (A propósito de Salvador Garmendia y su obra en Sobre la tierra calcinada y otros cuentos, Editorial Norma, Colección Cara y Cruz, Bogotá, 1991), Salvador Garmendia nos dice: "Yo fui a buscar una determinada realidad que creí enferma o agobiada, me apropié de la parte que me pareció más adecuada a mis propósitos, quité de ella lo que me estorbaba y rehíce lo demás a mi gusto. En realidad, lo inventé todo. Muchas personas que habían pasado antes por aquellos lugares no vieron lo mismo que yo. Todos ellos estarían dispuestos a jurar que nada de lo que dije estaba allí, y seguramente tendrán razón. Es necesario que el escritor asuma esa responsabilidad. La responsabilidad del falsario. Después de todo, no hay por qué asustarse. La literatura es casi completamente inofensiva; y muchas veces, los tonos más sombríos, el patetismo y la crueldad pueden ser motivo de predilección y goce estético". Y se convirtió en un falsario. Cervantes ya lo había anunciado en 1615: "el poeta puede contar o cantar las cosas, no como fueron, sino como debían ser; y el historiador las ha de escribir no como debían ser, sino como fueron, sin añadir ni quitar a la verdad cosa alguna" (Quijote, Segunda Parte, capítulo III).

El arte es recreación. En esta creación recreada, el objeto artístico se va develando no en su corporeidad, que acabaría con el goce estético, sino a través de formas primarias que la propia conciencia imaginativa reviste de contenido sugestivo: es como observar el negativo de una fotografía, cuya imagen velada le confiere a este signo icónico ese carácter surrealista que nos obliga a rearmar el referente. Sin embargo, Memorias de Altagracia es más que una fotografía vista por medio de su negativo. Se tiene la impresión, frente a la novela de Salvador Garmendia, de estar asistiendo a una película que exige una constante y activa participación creadora por parte del espectador. Pero no es una película cualquiera; más bien parece un documental dividido en dieciocho escenas absolutamente independientes temáticamente, pero unidas, y esto es lo realmente importante, por la naturaleza del relato, tal como lo plantea el crítico uruguayo Ángel Rama en su ensayo "Salvador Garmendia: culminación de una narrativa" (en el citado texto A propósito de Salvador Garmendia y su obra): "Aunque insólitamente la editorial la define como una novela, Memorias de Altagracia es una colección de textos narrativos independientes (dieciocho en total) que oscilan entre las tradicionales formas del género cuento y las del género estampa, cuya versión moderna quizás debería designarse, más correctamente, aprovechando la lección introducida por Rimbaud, como "iluminación". El nombre "iluminación" responde al conjunto de poemas publicados en 1886, Illuminations, primeramente y en forma parcial en la revista parisina La Vogue entre mayo y junio de 1886, y luego en formato libro el mismo año con el título Les Illuminations (en español existe la edición de Bartleby Editores, Madrid, 2013). Poemario de textos en prosa, salvo dos, e independientes en su temática, con un lenguaje plagado de imágenes y sonidos que abren la aventura surrealista en el mundo de la literatura. Y Huidobro pedía no cantar a la rosa, sino hacerla florecer en el poema.

Tiene razón Rama: más que formas propias del cuento o la estampa, Memorias de Altagracia es un conjunto de iluminaciones. Iluminaciones contadas por un narrador que no refleja otra cosa que la propia conciencia narradora del pueblo de Altagracia. Altagracia pudo haberse narrado a sí misma, sin lugar a dudas. Y pareciera ser el procedimiento lógico, el más conveniente, puesto que la novela, lo señala el mismo título, no quiere ser más que recuerdos, evocaciones y leyendas de un pueblo hecho de sangre y de mitos. Pero los títulos son engañosos o, por lo menos, suelen serlo: estas memorias no tienen ni siquiera el requisito básico para serlo: orden. La novela pudo haber comenzado por cualquiera de estos episodios, y en nada habría perdido su peculiar naturaleza en cuanto a su disposición narrativa se refiere. Pero Altagracia narrada por Altagracia tendría necesariamente otra disposición, otro orden: una secuencia lógico-natural. La novela perdería, entonces, su condición ontológica de ser novela. De hecho, no sería más novela. Sería, efectivamente, memorias. Habría sido, como dice Borges en su ensayo "El arte narrativo y la magia" (Discusión en Obras Completas Tomo I, Barcelona, Emecé Editores, 2001), nada más que "el resultado incesante e incontrolable de infinitas operaciones": "He distinguido dos procesos causales: el natural, que es el resultado incesante de incontrolables e infinitas operaciones; el mágico, donde profetizan los pormenores, lúcido y limitado. En la novela, pienso que la única posible honradez está con el segundo. Quede el primero para la simulación psicológica". Y Memorias de Altagracia es una novela mágica. Magia que responde a los caprichos del autor.

En el citado ensayo "La aventura de narrar", Salvador Garmendia escribe: "Quizás, lo que he pretendido siempre al escribir, es alterar la constitución de la materia y hacerla que parezca moldeable entre mis manos y sometida a mis caprichos. Se trata de un juego que se reanuda cada vez, aun sabiendo que la vida real (o esto que habitualmente tomamos por tal cosa), una vez más, no se dejará sorprender del todo". Es la responsabilidad del falsario. El procedimiento narrativo entonces es otro: Altagracia delega la función narradora a la conciencia mágica de un niño que, ya adolescente, narra retrospectivamente los acontecimientos más sobresalientes de la historia del pueblo. El material narrativo queda, por lo tanto, sujeto a una selección que obedece a instancias bien precisas de la tradición oral, y fijadas en la conciencia del narrador. En el recuerdo de este narrador que recoge las voces de Altagracia, comienza a perfilarse el andarín: "-Es un andarín -dijo mi tío Gilberto [...]. Por frente a la botica y al otro lado de la calle, había cruzado una figura extraña, que al primer momento no pude distinguir con claridad. Me dio la impresión de haber visto una figura pintada [...] / -Hacía años que no pasaba alguno -comentó el hombre que había traído la receta [...]. Tío Gilberto continuó moviendo los labios [...] / -Debe estar llegando de muy lejos. / -Dicen que son mala señal advirtió el hombre que vestía de dril color de adobe [...] / Al momento me asomé a la puerta, pero la visión ya debía haber cruzado la esquina y, por el momento, no tuve la intención de seguirla / -Hace veinte años un andarín anunció aquí la peste -dijo una mujer blanca y canilluda [...]".

Las citas describen con meridiana claridad el manto fantasmagórico que se ciñe en torno al mítico personaje: "es un andarín", "una figura extraña", "una figura pintada", "hacía años que no pasaba alguno", "debe estar llegando de muy lejos", "dicen que son mala señal", "la visión debía haber cruzado la esquina", "hace veinte años un andarín anunció aquí la peste". O sea, nada concreto, nada que señale una forma perfectamente discernible. Hay, eso sí, una espontaneidad comunicativa, un afán clásico de lo que Borges, en el citado ensayo "El arte narrativo y la magia" llama de "fuerte apariencia de veracidad", a propósito de la obra de William Morris The Life and Death of Jason y el problema de la verosimilitud: "El arduo proyecto de Morris era la narración verosímil de las aventuras fabulosas de Jasón, rey de Iolcos. La sorpresa lineal, recurso general de la lírica, no era posible en esa relación de más de diez mil versos. Ésta necesitaba ante todo una fuerte apariencia de veracidad, capaz de producir esa espontánea suspensión de la duda, que constituye, para Coleridge, la fe poética. Morris consigue despertar esa fe; quiero investigar cómo". En la descripción de Morris hay "una fuerte apariencia de veracidad", concluye Borges. La misma apariencia de veracidad que el lector percibe en la descripción del andarín, personaje arcano que vive lo mágico del relato hecho de recuerdos con las voces de Altagracia. Y con el que el autor debe lidiar en su condición de falsario. El mundo de los andarines está contaminado de mitos y de leyendas. Son personajes extraordinarios cuya presencia es difícil de captar y comprender. El narrador, por lo mismo, nada pide al lector, no lo fuerza a creer: establece la duda necesaria que abre la curiosidad y abre el apetito para devorar la fantasía. Es, en verdad, un acto de fe; esa fe poética como un día la llamó Coleridge.

El andarín es un personaje tan fabuloso como los personajes de la mitología clásica. Su figura es figura de todos y, por lo mismo, de ninguno. Su descripción, siempre en términos dicotómicos, le confiere ese carácter de fantasmagórica ambigüedad: aparece y desaparece con la misma naturalidad como se suceden el día y la noche; es un gigante o un enano; un niño o un viejo, puede ser un hombre o una mujer: "Entonces se pusieron a recordar historias de andarines, que habían llegado al barrio en forma inesperada y con el mismo sigilo desaparecieron. La más curiosa de todas fue la de un andarín del Norte que tenía el pelo rojo y usaba una falda de cuero con cascabeles por encima de las rodillas. Era un verdadero gigante. Medía más de dos metros y podía echarse una marrana al hombro". / "Un andarín no es hombre ni mujer; es un marimacho que tiene cosas de hombre y cosas de mujer al mismo tiempo". Una narración de esta naturaleza requiere, de parte del autor, todo un proceso de persuasión que coloque en la conciencia del lector la capacidad de creer en su historia. Dicho en otros términos, que su historia se configure como verdadera y que el lector la sienta como tal. El procedimiento narrativo es gradual y el lector se ve absorbido por el relato que sutilmente se interrumpe, queda in suspenso por la narración interpolada del cometa Halley contada por tía Augusta, dando la impresión de que los disfrazados resortes apelativos en torno del personaje, quedarán encerrados en el breve diálogo que sostienen tío Gilberto y los vecinos de Altagracia. Aparición que podría pensarse fortuita, pero que obedece en realidad a un plan narrativo rigurosamente elaborado.

"Tía Augusta comenzó a hablar entonces del cometa Halley, que una vez había aparecido encima de la casa, mismo sobre el caballete de la galería. Al marcharse después de muchos días, casi todos los relojes de las casas se habían parado por completo y muchos de ellos no volvieron a andar otra vez". La relación del cometa Halley con el andarín establece la complicidad entre la ciencia y el mito como generadores de lo insólito, lo misterioso y el miedo: "Casi nadie se quedaba en las casas en esos días, como no fuera por las noches, cuando ni hombre ni mujer se atrevían a ir más allá de los portones. Las ventanas permanecían abiertas hasta muy tarde y los interiores iluminados en exceso, pues ni un solo rincón debía quedar en sombra: adonde no alcanzaba la luz de los bombillos, se encendía velas o lámparas de aceite", continúa el relato de tía Augusta. Interesante cómo Garmendia elabora la narración, singularizando el objeto, esto es, y siguiendo a V. Chklovski que analiza el procedimiento narrativo en Tolstoi, "no llama al objeto por su nombre, sino que lo describe como si lo viese por primera vez y trata cada acontecimiento como si hubiera sucedido por primera vez". Es el procedimiento de singularización.

El mismo procedimiento de singularización lo encontramos en "El guardagujas", cuento de Juan José Arreola, que integra Confabulario, 1952: "En ese momento el viejecillo se disolvió en la clara mañana. Pero el punto rojo de la linterna siguió corriendo y saltando entre los rieles, imprudentemente, al encuentro del tren" (Seymour Menton, El cuento hispanoamericano, México, Fondo de Cultura Económica, volumen II, 1970). Recordemos también a Remedios la Bella, la hermosa muchacha de Cien años de soledad (1967), cuya belleza sobrenatural es de otro mundo, y termina desapareciendo mágicamente por los aires de Macondo. Este procedimiento narrativo lo encontramos, además, de un modo muy elaborado, en las novelas del tempranamente fallecido escritor peruano Manuel Scorza, como en Redoble por Rancas (1970) por ejemplo. Antes y después de Salvador Garmendia: desde siempre la literatura parece haber sido escrita por un solo escritor que es uno y varios al mismo tiempo.

En definitiva, lo que el narrador quiere mostrarnos es esta conjunción mágico-científica que envuelve la conciencia de los altagracianos. Los habitantes de Altagracia colocan al lado de los fenómenos puramente científicos los fenómenos que escapan a cualquiera consideración racional, y ambos son vistos con la misma simplicidad analítica, con la misma ingenuidad interpretativa. De ahí la importancia que tiene para el procedimiento de persuasión la narración interpolada del cometa Halley: "El milagro no es menos forastero en ese universo que en el de los astrónomos. Todas las leyes naturales lo rigen, y otras imaginarias. Para el supersticioso, hay una necesaria conexión no sólo entre un balazo y un muerto, sino entre un muerto y una maltratada efigie de cera o la rotura profética de un espejo o la sal que se vuelca o trece comensales terribles". / Esa peligrosa armonía, esa frenética y precisa causalidad, manda en la novela también", señala Borges en su citado ensayo "El arte narrativo y la magia".

Memorias de Altagracia es la construcción narrativa de un mundo cuya realidad ha sido falseada deliberadamente desde el propio título. "Es necesario que el escritor asuma su responsabilidad", nos dice Garmendia. Y es cierto. Yo esperaba adentrarme en una historia que me fuera contada como una "relación de recuerdos y datos personales de la vida de quien la escribe", siguiendo al pie de letra la décima definición de "memoria" que recoge la RAE. Esperaba "escuchar" lo que Altagracia contaría. Sentarme como si estuviese en la sala de mi casa y sentir sus palabras. Pero la novela, y no memoria, me llevó por otros rumbos. No era Altagracia la narradora de la historia, sino un adolescente que asume el rol de narrador y cuenta desde su mirada inquieta, episodios narrados por los adultos del pueblo.

Garmendia lo había inventado todo para escribir una novela, pero debía persuadir al lector de la veracidad de su relato. En eso consiste la responsabilidad del falsario.

ALEJANDRO CARREÑO T.

Profesor de Castellano, magíster en Comunicación y Semiótica,

doctor en Comunicación. Columnista y ensayista" (Chile)

Imagen de portada: Archivo/correo del orinoco