Vacunas y antivacunas: rivales desde el origen

Alejandro Giménez Rodríguez

"Todas las brujerías

Del brujito de Gulubú

Se curaron con la vacú

Con la vacunaluna lunalú"

María Elena Walsh (1962)

Contenido de la edición 20.05.2021

Los que crecimos escuchando "El brujito de Gulubú" o "Canción de la vacuna", emblemática y clásica canción infantil de María Elena Walsh (1930 - 2011), recordada escritora, cantautora, dramaturga y militante feminista argentina, no podemos dejar de relacionar aquella divertida letra con lo que sucede en el mundo a partir de la aparición del covid19 y de las vacunas que intentan su combate.

La lucha contra las enfermedades infectocontagiosas se vincula en sus orígenes, fundamentalmente, a una de las más despiadadas: la viruela. Con respecto a la lucha contra esta, ya en el siglo X se practicaba la llamada variolización, que era la extracción de pus de heridas de enfermos de ese mal, y la introducción por inhalación en el cuerpo de personas sanas.

Ese procedimiento es trasladado a Occidente en el siglo XVIII, que es cuando Edward Jenner, un médico rural británico (1749-1823) investigó que se podía inocular el contenido de las pústulas de viruela bovina, lo que probó en un niño de ocho años, que no se contagió de la enfermedad.

El científico nacido en Berkeley observó que las mujeres que trabajan en tambos afectadas por la viruela de las vacas, menos agresiva, no se contagiaban del virus que afectaba a los humanos, lo que lleva a la denominación de "vacuna" para esa práctica médica preventiva.

La profilaxis de la viruela se extiende a inicios del siglo XIX a América y Asia, que también se ven azotadas por ese mal. En 1803 desde La Coruña parte para el Nuevo Mundo una expedición de niños expósitos, algunos de los que portaban la enfermedad, para experimentar aquella primitiva vacunación.

En 1885 aparece otro científico protagonista de esta historia: Louis Pasteur (1822-1895), químico y biólogo francés, creador de la pasteurización de alimentos, para eliminar la presencia de bacterias; y de la vacuna antirrábica ese año, que junto a la anticolérica también en el ´85 y la que previene la fiebre tifoidea en 1896, suponen a fines de esa centuria una protección muy importante contra enfermedades que eran epidémicas.

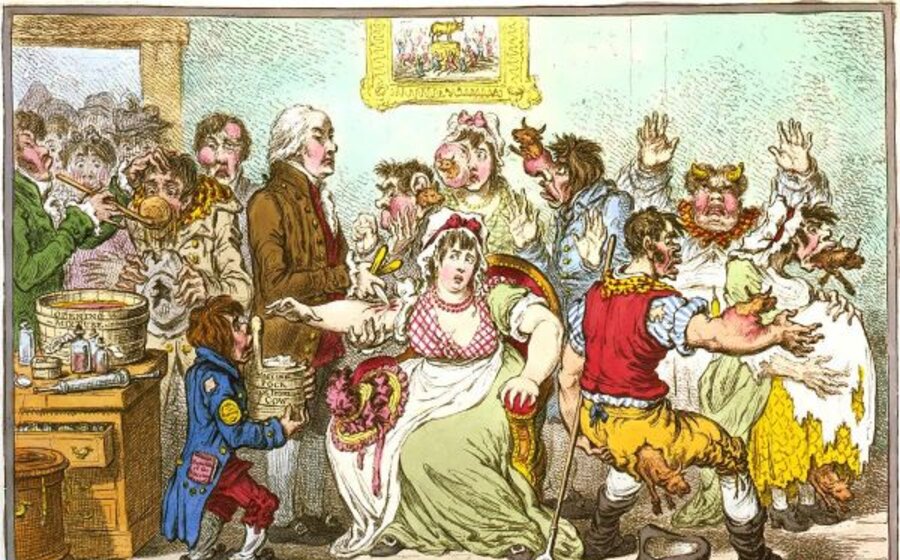

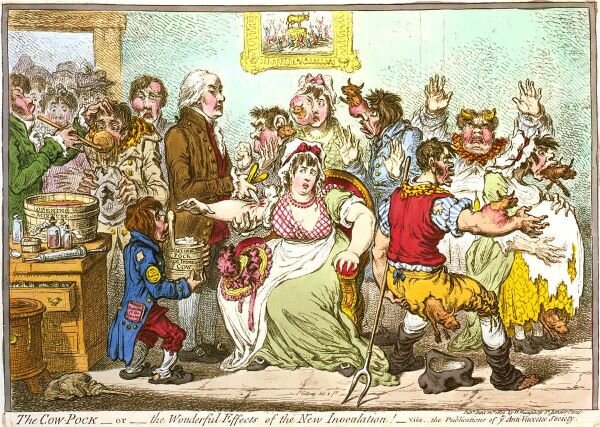

La oposición de los antivacunas

Casi junto con la aparición de las primeras vacunas, surge la oposición a ese método preventivo. A través de ligas y movimientos en Inglaterra, la campaña contraria estaba fundada en razones sanitarias (el método de vacunación era insalubre y contagiaba otros males, como la sífilis, lo que en gran parte era cierto); religiosas, en el entendido que era un método poco cristiano y por el debate que venía desde la Edad Media que los creyentes tenían con la ciencia; y hasta políticas, dado que el discurso de los antivacunas hablaba de un Estado abusivo, que restringía la libertad mediante la obligatoriedad.

Es que se impone la vacuna por parte las autoridades, con penas de multa y hasta de prisión, y esa era el principal cuestionamiento. Aquellos opositores del siglo XIX gritaban a viva voz "Vacunación, la maldición de nuestra nación", "Mejor celda de prisión que bebé envenenado", y hasta promovían el linchamiento de imágenes de Jenner, el inventor de esa práctica.

El investigador español Ricardo Campos Marín señala que "la oposición era más a los métodos que a las vacunas", y que en el campo la resistencia mayor era "a no querer vacunarse con un médico de afuera del lugar", lo que provoca la creación de redes populares, en la que alguien aprendía la técnica de inoculación, aunque no en las mejores condiciones higiénicas.

A fines de la década del ´60 de la centuria decimonónica se consolida un movimiento de oposición en Leicester, ciudad del centro de Inglaterra, que surge desde dentro del estamento médico, al tiempo que se prolonga casi hasta fin de ese siglo, llegando en 1885 a protestas violentas con la presencia de 150.000 personas.

La novedad es el surgimiento de un verdadero método, que algunos denominan con el nombre de la ciudad, que imponía la obligación de reportar los casos de viruela, cuarentena, desinfección y quema de pertenencia de los infectados. Solo permitía la vacunación del personal sanitario y hasta en 1893 en ocasión de una epidemia se lanza una frase muy usada en esta pandemia moderna: "Quedate en casa".

Se logró un buen control del número de enfermos y fallecidos, posiblemente por tratarse de una pequeña población, que entonces se desarrollaba en los rubros de maquinaria, calzado y textiles, con la Revolución Industrial en plena marcha, y que recién en 1919 adquiere su status de ciudad. De acuerdo a datos de 2004, era habitada por 285.000 almas.

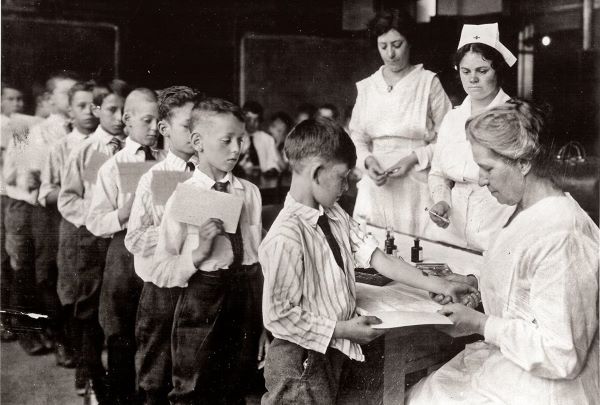

A mediados del siglo XX estos escolares esperan a recibir una dosis.

La expansión a otros continentes de los movimientos antivacunas, como el de Nueva York en 1885, y la obtención de un triúnfo en 1898, al aprobarse una nueva ley que introdujo una cláusula que permitía a las personas optar por no vacunarse por razones morales (la llamada "objeción de conciencia"), pudo suponer el éxito de los opositores, pese a lo cual las vacunas fueron difundiéndose como el recurso más importante contra las enfermedades más extendidas en el mapa mundial.

En nuestro continente, los desmanes más importantes ocurren en Río de Janeiro, entonces capital brasileña. En noviembre de 1904 un levantamiento popular conocido como "Revolta da Vacina", contra la vacunación forzosa, dejó un saldo de 23 muertos, logrando que se suspendiera la obligatoriedad, pero el aumento de los casos cuatro años más tarde obliga a replantearla. La resistencia de la población ya no fue tanta.

La tragedia de los hermanos futbolistas

Las primeras variolizaciones en nuestro territorio se producen en 1801, en ocasión de una epidemia de viruela en Montevideo. En agosto de 1805 llega un barco portugués esclavista, en el que viajaban tres negros que en sus brazos tenían pústulas vacunales, que son llevados al interior de la entonces Banda Oriental.

Más de una vez el prócer José Artigas se refiere a las vacunas. En una carta del 17 de marzo de 1816 desde Purificación al Cabildo de la hoy capital uruguaya, expresa que "Será benéfica ciertamente la multiplicación de la vacuna, tanto en nuestra provincia como en Entre Ríos, Corrientes y Misiones, donde especialmente la viruela hace fatales estragos; con este socorro a la humanidad se conseguirá que no perezcan tantos como está sucediendo".

Poco más de medio siglo de ingresado el país en su vida independiente, el primer proyecto de vacunación obligatoria data de 1881. Una década después se presenta el segundo, dado que la enfermedad seguía siendo una amenaza.

Pero la resistencia a ser inoculado continuaba a inicios del siglo XX. En junio de 1905, los hermanos Bolívar y Carlos Céspedes, estrellas del entonces incipiente Club Nacional de Football, mueren de viruela a los 19 y 20 años respectivamente. Su padre Eusebio era enemigo de la vacuna y no dejó que sus hijos recibieran esa protección. Pero Amílcar, el tercer hermano y también futbolista tricolor, recibió la vacuna a escondidas y se salvó del contagio.

Durante el segundo gobierno de José Batlle y Ordóñez se replantea el debate de la obligatoriedad, provocando que el 1ero. de mayo de 1911, que recién cinco años más tarde será establecido por ley como feriado, se produzca una moviización de diez mil trabajadores en el puerto, proclamándose a favor del antivacunismo.

Manifestación en el puerto de Montevideo el 1ero. de mayo de 1911, en donde puede verse una pancarta contra la vacunación obligatoria, Colección Museo Histórico Nacional

Era tiempo de ingreso de inmigrantes, los que en muchos casos vivían aquí en condiciones infrahumanas, sin saneamiento ni agua corriente. En gran número resisten la obligatoriedad, por el temor de que si recibían una vacuna y enfermaban, no podrían trabajar.

El 25 de setiembre de ese año la ley es aprobada y reglamentada en 1913, haciendo la vacunación obligatoria en los primeros seis meses de vida, la revacunación entre los diez años y los veinte años, y la prioridad para trabajadores del ejército, la policía, la salud, y para los alumnos de todas las ramas de la enseñanza. En 1923 se estableció la revacunación cada 10 años.

El último gobierno militar creó en 1982 el Plan Nacional de Vacunación, e instrumentó el Certificado Esquema de Vacunación (CEV), obligando a inocularse contra la tuberculosis, polio, difteria, tétanos, tos ferina, sarampión, rubeola y paperas. Muchos recordamos el spot publicitario en el que un niño le decía a otro "¡Te vacunaron nomás!", recibiendo como respuesta "No duele nada", a lo que su amigo contestaba "¡sos un campeón!".

Nuestros antivacunas del siglo XXI

Los militantes antivacunas de hoy en el Uruguay manifiestan frente a la Torre Ejecutiva con pancartas que rezan "Salva tu vida. No te vacunes" y "Vacuna mortal", con una jeringa atravesada con una banda, en señal de "prohibido". Sus explicaciones pasan más por la crítica al negocio farmacéutico, que es señalado como una expresión más de las multinacionales, símbolo máximo del capitalismo. Como para seguir profundizando en el tema.

ALEJANDRO GIMÉNEZ RODRÍGUEZ

Historiador, docente, comunicador,

asesor en la Dirección Nacional de Cultura del MEC

Imagen de portada: propaganda de una sociedad antivacuna inglesa del siglo XIX, mostrando las imaginarias consecuencias de la inoculación